События, происходящие в мире два десятилетия ХХI века, схожи с теми, что были сто лет тому назад. Идет массовый грабеж и истребление трудового народа, прежде всего славян. В России это беззаконие творят наследники перестройщиков, кровью внедряющие бандитский капитализм. Вместо былой дружбы народов они разжигают ненависть, злобу, насилие, организовывая военные конфликты и кровавые войны. Это путь, которым шли фашисты во главе с Гитлером, Муссолини, Антонеску, Хорти, Тиссо и их сообщники в первой половине ХХ столетия. Все это закончилось Нюрнбергским процессом и множеством судов, которые воздали преступникам по их заслугам.

Хочется верить, что так будет и на этот раз. Это понимают «ястребы войны», и они будут гнать на убой всех, до последнего солдата и офицера, дабы спасти свою жизнь, свою шкуру. Говоря словами польского писателя С.Е. Леца: «Смотрю на мир прищуренным глазом, потому что в прищуренных глазах легче скрыть слезу».

Одна из причин дестабилизации обстановки, происходящей в стране и мире, связанна с развалом Советского Союза. Как сообщило 22.5.2025 ТАСС, депутат ГД РФ от КПРФ Н. Останина заявила, что в Госдуме готовы расследовать вопрос о юридическом статусе СССР. Депутат прокомментировала слова советника Президента РФ Антона Кобякова о том, что Советский Союз «юридически еще существует», так как процедура его роспуска была нарушена. Останина заявила, что абсолютно согласна с Кобяковым. Депутат напомнила, что на референдуме в 1991 году большинство граждан проголосовали за сохранение СССР.

«То есть и юридически, и политически, и с точки зрения человеческой, по сути дела, прекращение существования Советского Союза было незаконным, поскольку никто не наделял полномочиями ни С. Шушкевича, ни Б. Ельцина, ни Л. Кравчука подписывать так называемые Беловежские соглашения. До сегодняшнего дня это юридически спорный документ», – приводит слова Останиной агентство. Парламентарий призвала организовать расследование по вопросу о юридическом статусе СССР. По ее мнению, в Госдуме готовы обсуждать и принять политическое решение по данному вопросу.

На наш взгляд, это крайне важно и необходимо, дабы наконец-то оценить «заслуги» каждого предателя и разрушителя страны и воздать ему по заслугам. Если мы этого не сделаем, то в будущем это сделают потомки, но с большими, чем сегодня, жертвами, ибо, при всех противоречиях, в странах (республиках) бывшего СССР еще много сторонников восстановления былой страны. Но это следует делать на добровольной основе, без военной силы, без агрессивных, оскорбительных упреков и применения военного насилия, к чему призывают отдельные «ястребы», временщики, ныне сидящие в высоких кабинетах. Без сомнения, «ястребы» должны уйти с политической сцены. Они будут всячески цепляться за власть, препятствовать этому процессу.

Если судить по образованию и опыту работы в высших эшелонах власти, советник Президента РФ Антон Кобяков знает суть вопроса. Выступая на итоговой пресс-конференции Петербургского международного юридического форума, он заявил, что при распаде Советского Союза «была нарушена юридическая процедура», и это означает, что СССР «все еще существует». Кобяков сказал, что СССР был создан по решению Съезда народных депутатов, поэтому его следовало распускать по решению того же органа. «А если юридическая процедура была нарушена, то получается – юридически СССР существует. Так говорят специалисты конституционного права. Но если СССР не распущен, то логически, с правовой точки зрения получается, что украинский кризис – это внутренний процесс», – утверждал советник Путина.

Однако если считать, что происходящее между Украиной и Россией – внутренний процесс, то его рассуждения малоперспективны. Суть в том, что после развала СССР было сгублено множество народа (десятки миллионов), за это кто-то должен ответить (морально, заочно, посмертно). То есть те, кто привел страну к гибели, развалил (уничтожил), а также их пособники – разрушители былой дружбы народов, проживавших в мире и согласии, должны за это ответить.

Известно, что могильщики СССР–России не только А. Яковлев, М. Горбачёв, Э. Шеварднадзе. Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич, но и другие. Их следует назвать поименно. В борьбе за политическую и личную власть они умело разыграли болезненный национальный вопрос. Называя себя демократами, пришли к власти в России и на Украине, в Грузии и Армении, в Прибалтике и Молдавии, в других регионах. Поначалу народ им верил. Это была цель, и ради нее забыли о мире на земле, о благополучии народа, который был ввергнут в пучину междоусобиц. Национальные распри, как цепная реакция, покатились по Союзу, начавшись с карабахских событий. Прими Горбачев вместе со своим политическим окружением твердое решение по НКАО (Нагорный Карабах), потуши в самом зародыше этот пожар – удалось бы избежать многих трагедий.

Виктор Иванович Илюхин говорил: «Я хорошо знаю и помню события в Закавказье, ибо длительное время возглавлял там следственные группы по расследованию преступлений, совершенных на почве межнациональной розни. Общался с сотнями беженцев, как из Армении, так и из Азербайджана, избитых и обобранных «до нитки». Видел глаза детей, наполненные ужасом и страхом. Нельзя без содрогания в сердце видеть и слышать об этих трагедиях. Так называемые горбачевские переживания в Форосе в сравнение не идут с болью и страданиями тысяч людей, живущих в Закавказье. Настоятельные предложения бывших КГБ, МВД и Генеральной прокуратуры Союза ССР о силовом разоружении вооруженных формирований в Закавказье не находили поддержки. Мы были убеждены, что разоружать надо. Если бы тогда, в 1989 г., в этом вопросе руководство страны проявило твердость, возможно, удалось бы избежать гражданской войны в Закавказье. Наверху опасались, что насильственное разоружение с использованием воинских формирований будет сопряжено с кровью. Это действительно так, ее не удалось бы избежать. Но была бы пролита кровь самих бандитов, виновных лиц. Сейчас же всё чаще бандиты проливают кровь невинных людей, женщин и детей.

Для России не осталось бесследным и «заигрывание» Горбачева с автономиями. В противостоянии с Ельциным, пытаясь ослабить его позиции, он пошел на то, чтобы автономии также участвовали в обсуждении и подписании Союзного Договора как равноправные субъекты Союзной Федерации. Я уверен, что Горбачев сделал роковой для страны шаг, пойдя на обсуждение и подготовку нового Союзного Договора, который использовали как ширму для развала всей государственности.

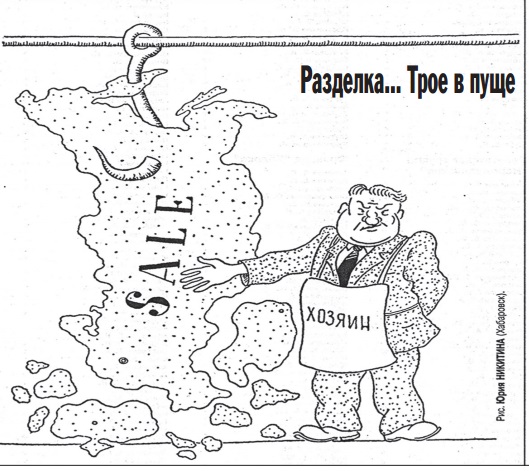

Конечно, так поступил не только он один, но и республиканские лидеры. Дело в том, что за время перестройки у нас в обществе, построенном советской властью, пришли те, кто однозначно заявил об ошибочности выбора, сделанного в 1917 г. Поэтому они начали интенсивно продолжать процесс демонтажа прежней системы и замены ее на старые капиталистические отношения. Те, кто организовал и возглавил этот процесс, хорошо поняли, что покончить с ранее закрепленным в конституциях страны и республик общественным строем сразу во всем Союзе сложно и, может быть, невозможно. Поэтому Союз решили расчленить на части и реставрировать капитализм отдельно в каждой республике».

По мнению В. Илюхина, мысль об отказе от Союзного Договора 1922 года ему все больше и больше напоминала «троянского коня», с помощью которого начались деструктивные процессы. Неслучайно в это же время руководство трех прибалтийских республик потребовало предоставления им экономической самостоятельности. Там понимали: разрушение единого государства, независимо от того, под какими благовидными формами оно произойдет, даст Латвии, Литве и Эстонии возможность без проведения всенародного референдума выйти из Союза.

Идею о новом договоре подхватили, обосновали теоретически и довели до абсурда, до отказа от Союза вообще. В Харькове на съезде демократических партий, состоявшемся в январе 1991 г., накануне Всесоюзного референдума о будущем нашего государства, однозначно решили: «нет референдуму», «нет Союзу». Против референдума и Союза в то время выступили Б. Ельцин, А. Собчак, Г. Попов, С. Станкевич и другие лидеры «демократических» течений.

Создание СССР было провозглашено 30 декабря 1922 г., в составе РСФСР, УССР, БССР и Закавказской Республики. В последующем к нему присоединились другие республики. На базе соглашений об образовании Союза и вхождения в него были приняты Конституции СССР 1924, 1936 и 1977 гг., а также республиканские конституции.

Союз был скреплен идейно, духовно, юридически, экономически; и, самое главное, для большинства людей он стал необходимостью, жизненным пространством. Правда, оппоненты заявляют, что старый Союз ряд республик не устраивал; возникло много споров, разногласий, в том числе по причине засилья в нем центра. Во-первых, нельзя путать волю народа с волюнтаристскими деяниями политических персоналий. Только народ, нации, а не парламенты и президенты, имеют право на самоопределение. Что касается воли большинства граждан, то она твердо была высказана на референдуме 17 марта 1991 г., люди хотели жить в едином Союзе.

Во-вторых, если возникла необходимость Союз обновить, перераспределить полномочия между центром и республиками, то это следовало сделать путем внесения изменений в конституции, разработки и принятия других законов. Если же кого-то Союз не устраивал, то из него можно было выйти, но опять-таки в соответствии с конституциями и иными нормативными актами, через референдумы в республиках. Правовая база для этого была создана. Сами же референдумы по вопросу проживания в Союзе недопустимо было подменять голосованием за независимость – это несопоставимые понятия.

Договор 1922 г. не предусматривал процедуры подписания нового договора или его денонсации. Возможны были лишь два варианта: уточнение, изменение отдельных конституционных положений или выход из Союза конкретной республики.

Возникает закономерный вопрос: мог ли Горбачев, имея, конечно, желание и волю, не допустить развала Союза? Ответ должен быть только утвердительный. Да, мог. Идеи единого союзного государства были сильны в Верховном Совете СССР, а также у Съезда народных депутатов страны. За Горбачевым оставались еще армия и правоохранительные органы. И самое главное, Союз нашел большую поддержку на референдуме в марте 1991 г. Что еще надо для лидера? Только желание сохранить страну. Желание и воля, воля и конкретность. Однако, как отмечает В.И. Илюхин, все больше и больше убеждаешься, что этого стремления у Горбачева не было. Были пустые, длинные речи, топтание на месте. В результате союзная государственность вопреки мнению большинства народа оказалась разваленной. Разваливать начали с хорошо организованной и глубоко продуманной кампании дискредитации опять-таки армии, КГБ, прокуратуры.

«Армию разлагали, травили, унижали и оскорбляли со всех сторон и по любому поводу, начиная с тбилисских событий и кончая спекуляциями вокруг, в общем-то, здорового движения солдатских матерей. В тбилисских трагедиях оставил свой след А. Собчак. Сколько молний обрушил он на командование Закавказского военного округа, на Министерство обороны страны фактически за то, что 9 апреля 1989 г. благодаря использованию солдат удалось предотвратить страшную бойню! Нападки на прокуратуру сопровождались сменой ее руководителя… За три года в кресле генерального прокурора побывали три лица. КГБ СССР расчленили, раскрыли методы разведывательной и контрразведывательной деятельности. Из страны хлынул поток секретной стратегически важной государственной информации».

«Не знать о нападках на армию, правоохранительные органы Горбачев не мог. Мы об этом ему частенько докладывали. Однако он ничего не сделал для предотвращения развала государственных структур. Он предавал своих бывших друзей, единомышленников, которых еще совсем недавно уверял в своей дружбе и верности. Предал коммунистов в ГДР и Чехословакии, Польше и Монголии, Румынии и Болгарии, Прибалтике и Грузии, Армении и России. Он предал целиком всю партию. Предал Рубикса, Хонеккера, предал рижский ОМОН, прокурорских работников в Литве и Латвии, до конца оставшихся верными Союзу и законности. Такого предательства мир еще не знал. Будучи предателем по своей натуре, он сколотил себе такое же окружение из перевертышей-мутантов: А. Яковлева, А. Собчака, В. Бакатина, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцина, Г. Попова и др. Эти люди известны своим лицемерием, лживостью проповедуемых идей. Они много и долго твердили о крахе социализма, о несостоятельности самой социалистической идеи, а сами тем временем разрушали государственные структуры СССР».

В годы перестройки, либо перестрелки, социалистический уклад жизни так раскачали, так опошлили, что у многих действительно появились сомнения и разочарования в нем. Но ведь за многие годы разрушений можно вызвать отторжение от любой идеи. После Сталина социализм не строили, его уничтожали и делали это весьма настойчиво. А потом, будем откровенны, мог ли социализм торжествовать, процветать и успешно шагать дальше, когда организаторами и руководителями его «построения» в стране на протяжении десятков лет были откровенные и скрытые враги, типа Горбачева, Ельцина, Шеварднадзе, Яковлева? Конечно, не мог.

В то же время мы хорошо помним возможности и достижения социализма. Что бы ни говорили, а страна была по многим показателям первой в мире. Трудящиеся люди имели самые надежные гарантии социальных прав. Наша страна шагала вперед так, что на Западе возникали чувства глубокой обеспокоенности, растерянности и определенного смятения.

Виктор Илюхин был высокообразованным юристом. Он говорил: «В 1989 г., после назначения на должность начальника управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности, я получил доступ к обширной информации о событиях в Союзе, в том числе и закрытого характера. В управление усиленно стали поступать обращения граждан некоренной национальности, а также военнослужащих из Прибалтики. В них сообщалось о грубых нарушениях жилищных, трудовых прав. Такие обращения участились после принятия в 1990 г. Литвой Латвией и Эстонией деклараций о независимости, которыми приостанавливалось на их территории действие союзных законов.

Так называемые «народные фронты», «саюдисты», «комитеты за освобождение» и прочие сумели полностью взять под свой контроль средства массовой информации. Антисоветскую кампанию поставили на широкую основу, в нее включились на государственном, правительственном уровне. В руководстве компартий республик, в законодательных и исполнительных структурах вызревало откровенное предательство не только союзных идей, но и интересов собственного народа.

Однако вместо принятия решений шло заигрывание с сепаратистами. Более того, эмиссаром в Прибалтику М. Горбачевым был направлен А. Яковлев, человек, который, как я полагаю, никогда не был поборником союзной государственности, да и российской тоже. Известны его доклады по возвращении из поездок, суть которых в том, что в Прибалтике идут «нормальные», «здоровые» процессы и ни о каком выходе из Союза никто там не ведет серьезных разговоров. Его дезинформация в конечном итоге обернулась нарушением границы, территорий, забвением прав и свободы сотен тысяч проживающих там людей. После августовских событий в стране начался государственный переворот, весьма утонченный, весьма коварный и разрушительный. Горбачев и Ельцин сыграли роль первых скрипок».

«6 сентября 1991 г. в средствах массовой информации промелькнуло сообщение о признании Государственным Советом СССР (органом с сомнительной, мягко говоря, законностью) независимости Латвии, Литвы, Эстонии. Это произошло буквально на следующий день после окончания работы V внеочередного Съезда народных депутатов СССР. После того, как 5 сентября президент США Буш заявил о признании независимости названых республик, Горбачев заторопился. Он не мог ослушаться, отстать от американского президента, бывшего шефа ЦРУ, поэтому и подписал постановления ГС-1, ГС-2, ГС-3 (ГМ – Государственный Совет) о независимости республик.

При поступлении текстов постановлений к нам в управление я поручил их тщательно изучить и высказать суждение об их правомерности. Изучали несколько сотрудников, однако вывод у всех был однозначный − постановления не соответствуют Конституции СССР и Закону СССР «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», принятому 3 апреля 1991 г. В республиках Прибалтики не проводились референдумы по поводу выхода из СССР, они были подменены или опросом населения, или голосованием за независимость республик. Не был установлен и переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Кроме того, Государственный Совет под руководством М.С. Горбачева превысил свои полномочия и принял решение по вопросу, относящемуся к компетенции ВС СССР».

По словам В. Илюхина, 4 ноября 1991 г. он «принял твердое решение о возбуждении уголовного дела в отношении Горбачева за измену Родине». Илюхин говорил, что он не посвящал в это никого из своих сотрудников: «Я знал, какой гнев, какой карающий меч может обрушиться после этого. Поэтому и решил все сделать сам, не подставляя под удар других. Для наступления уголовной ответственности не всегда достаточно только лишь самого факта нарушения закона. Необходимы последствия в виде причинения существенного ущерба. Они были в то время и сейчас налицо: был нанесен огромный ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной безопасности и обороноспособности страны.

Кроме этого, было совершено откровенное предательство некоренного населения, ему причинен материальный и нравственный ущерб, за который тоже необходимо нести ответственность. В Прибалтике многих людей превратили в людей второго сорта, о которых, несмотря на свою клятву, забыл президент. Горбачев умышленно пошел на нарушение Конституции. Проекты постановлений готовились при непосредственном его участии. Он вынес их на рассмотрение Госсовета и участвовал в их обсуждении, да и сами решения скреплены его подписью».

«Мог ли Горбачев поступить иначе? Конечно, мог, и должен был это сделать. Он же не попытался даже разъяснить членам Госсовета то, что здесь допускается попрание Конституции. В конце концов, он мог восстать, отказаться участвовать в этой позорной, предательской сделке. И если уж говорить о преднамеренности поступков, то последующее поведение Горбачева ее подтверждает. По его указанию вскоре будут заключены дипломатические отношения СССР с Латвией, Литвой, Эстонией».

К сожалению, так повелось, что о серьезных ошибках, просчетах и беззаконии государственных лидеров, их ответственности мы начинаем говорить после их ухода в мир иной…

Илюхин не только возбудил уголовное дело в отношении Горбачева, но и сделал его достоянием широкой общественности. К сожалению, расследование не состоялось по запретам бывшего генерального прокурора СССР Н.С. Трубина. Но Илюхин был глубоко убежден: пройдет не так уж много времени – и еще возбудят дело против М.С. Горбачева, его клики, их последователей.

Суд истории – само собой, но кроме него должен состояться правовой суд, трибунал: за кровь и слезы русских, украинцев, белорусов, чеченцев, осетин, армян, азербайджанцев и других народов; за унижение и надругательство над некоренным населением в Молдове, Приднестровье, Абхазии, Прибалтике; за утрату территорий, за развал экономики, за бедственное положение трудового народа.

После распада СССР Россия оказалась опоясанной недружественными государствами. Ситуация усугубилась тем, что нацисты и сионисты захватили власть на Украине, в Прибалтике и других республиках и социалистических в прошлом странах Европы. Представители фашистской секты «Хабад» оказались на ключевых постах в государствах, всё больше разжигают вооруженные конфликты и войны между бывшими республиками и славянскими народами.

Пламя войны захватило сейчас не только Украину и Курскую область. Идет разрушение деревень, сел, городов, инфраструктуры. Беспилотники Украины ударяют по Краснодарскому краю, Чечне, Татарстану, Крыму, Саратовской, Тверской, Новгородской, Ярославской, Московской, Орловской и другим областям…

Горбачев и Ельцин ушли в мир иной, а их преступные дела процветают, народ гибнет. Испив всю горькую чашу до дна, советский народ с тревогой смотрит в будущее… По прошествии многих лет с момента возбуждения Илюхиным уголовного дела в отношении Горбачева нередко спрашивают: «Не ошибся ли он тогда и повторил бы свой шаг, если бы имел сейчас на то полномочия? Пространство СССР переполнено человеческим горем и страданиями, залито кровью и полыхает огнем национальных распрей и междоусобиц. Это плоды и последствия губительной горбачевской перестройки и деятельности авантюрного, бездарного политика Б. Ельцина. Если говорить коротко, то это одностороннее уничтожение в 1987 г. наших высокоточных и малоуязвимых оперативно-тактических ракет СС-23. Уничтожение состоялось в ущерб СССР на основании договоренностей, достигнутых между американцами, Горбачевым и Шеварднадзе. В 1990 г. они передали США 51 тыс. кв. километров акватории в Беринговом море. СССР потерял важный стратегический район, 10% от всего улова ценных пород рыбы в стране…

Как говорил И. Сталин, возглавивший в свое время планетарную борьбу с фашизмом и нацизмом: «Мы знаем виновников этих безобразий, строителей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их имена известны десяткам замученных людей. Пусть знают эти палачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не миновать карающей руки замученных народов».

В.А. ПОПОВИЧ, член МООБВ «Марс-Меркурий», профессор,

член Союза писателей и журналистов РФ, контр-адмирал

#ЗаПрезидента#СвоихНебросаем#ЗаПобеду#80ЛетПобедыВОВ#ЗаПрезидента#СвоихНебросаем#МыВместе#МарсМеркурий#ОружиеВеликойПобеды#Попович

#ЗаПрезидента#СвоихНебросаем#ЗаПобеду#80ЛетПобедыВОВ#ЗаПрезидента#СвоихНебросаем#МыВместе#МарсМеркурий#ОружиеВеликойПобеды#Попович